2

六月某日のきょうはどんよりと曇り空である。

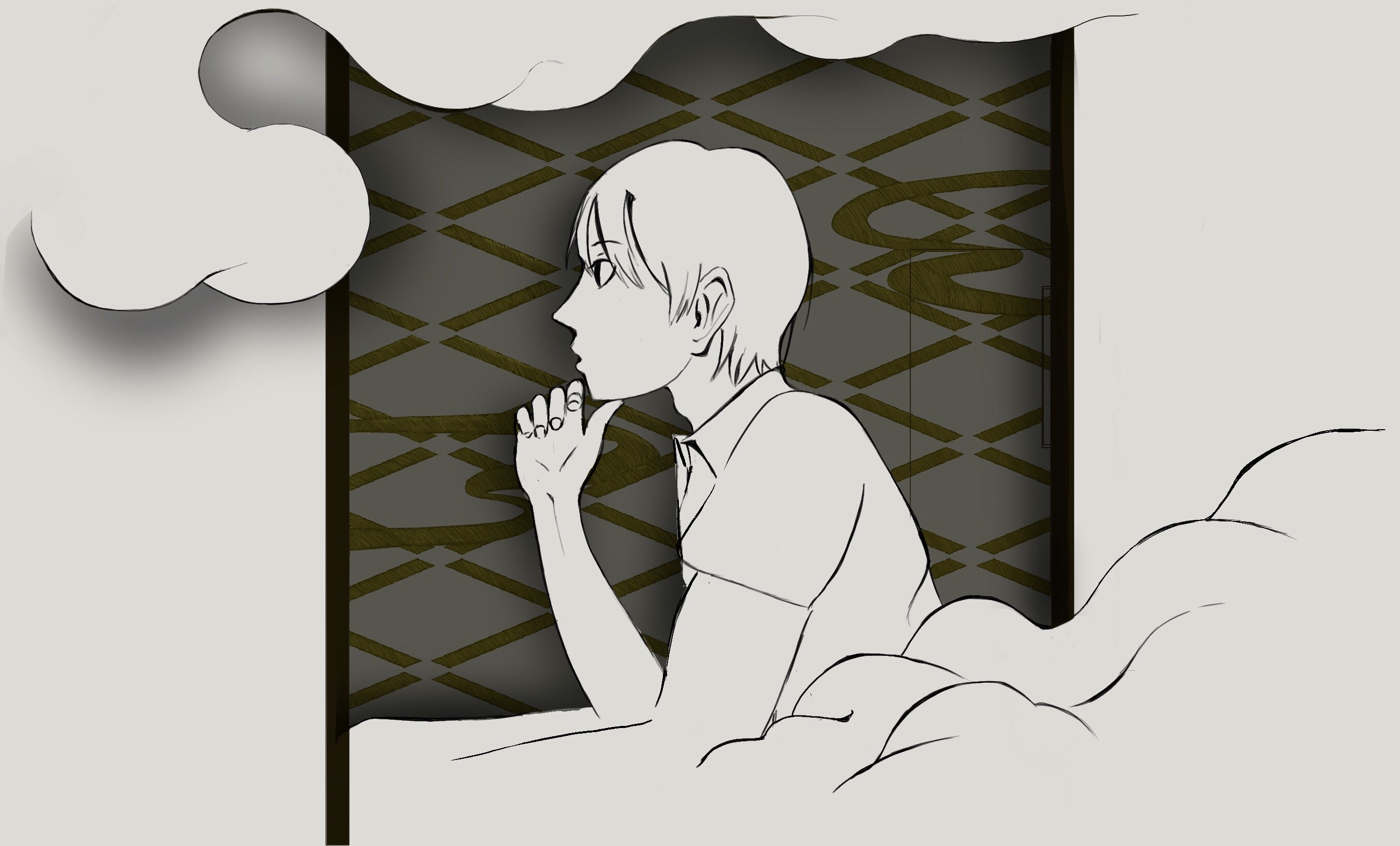

京都市の左京区にある私立聖上学園高等学校の校舎は、鉄筋コンクリート構造による近代的な造形美の校舎がある。見る人によればこんな殺風景で、さもしい建築もないと言うだろうし、見る人によれば、実用主義的でそれでいて芸術的じゃないか、などと言うような、そのような校舎だった。その南塔、三階の窓から顔をぽつりとのぞかせている、一人の少年がいる。

彼の名前は、大路彼方という。

今年で高校一年生になった十五歳のその彼方は、どこか物憂げな黒い瞳をたたえており、ぼんやりとグラウンドで部活動にいそしんでいる人々を眺めていたがやがて目を逸らした。そして、黒い髪をさらさらとかき分けた後、少しこめかみを抑え、じっと目を瞑る。それはまるで、何かを思い悩んでいるかのようだった。やがて目を開けた彼は、退屈そうにため息をついた後、頬杖をつく。

放課後だから、誰も教室にいない。一人、席についている彼は、また、ぼーっと目の前を眺めている。

少し彼について述べるとすると、彼は普段は勤勉で真面目な学徒であり、このように今は気だるげで、まるで何の気力もないように見えはしても、この前の中間試験では学年首位の座につく程度には優秀だった。

ことさら、容姿も端麗で、尚のこと身長も高いのだから、どこか周囲から畏敬の念を持って見つめられていた。それに、一人東京から転校して来たということも、彼の魅力に付与しているのかもしれない。何せ、しきりにその話を聞かせてくれと、せがまれるのだ。

勉強と同じように運動もできるということは、体育の授業を通して証明されていた。けれども彼は、部活動には携わっていなかったので、「はてな、大路様は放課後いかにして過ごしておられるのやら」というような疑問がクラスの女子たちの頭の上に、漠然と漂ってはその想像を膨らませていた。体力がないのかもしれないなあ。身体力測定のとき、シャトルランを見学していたことから、そのように推察するものもいた。

彼はクラスの舵取り、いわば学級委員長だった。

そうは言っても、私学であり、比較的温和な生徒たちなのでそこまで苦労することはなく、羊のように穏やかな波の上を、ただただすべるよいったようなものだった。

公言こそしてはいなかったが、実は、彼には彼なりのビジョンがあった。ゆくゆくは生徒会長になって、そこでの活動を学生時代の本分にしようと考えていたのだ。今の学級委員長は、その足掛かりとも言える。このような海路を教えてくれたのは、去年、この学園で生徒会長を務めていた従姉妹である。

それにしても、このような具合から、彼は歴とした模範生であって、先生からは信頼の眼差し、女子からは憧れの眼差し、男子からは尊敬に加えて少しの嫉妬を加えた眼差しで見つめられていたのだった。そして、彼自身も現状にある程度の満足をしていた。

「んんっ」と彼方が大きく仰け反り、伸びをする。

運動部員たちがグラウンドで駆け回りながら溌剌とした声をあげている。吹奏楽部が定期演奏会のために練習をしている。

ここには間延びしたような緩やかな時間、空間が滞留しているのだ。

伸びをした後の彼方はぼうっと黒板を一人見つめた。その黒板は今日の掃除当番のずさんさから、かすかに最後の授業の文字が残っているように思われた。彼方はそのチョークの痕跡を見つめ、それらを辿りながら、授業の内容をなんとなしに回想していた。

この暇そうな人が、放課後の窓辺に退屈そうに腰掛けているのにも一応、理由はある。それはただ、一緒に帰る約束をした親友が戻ってくるのを待っているという、いささか可愛らしい理由だった。

かの親友は現在、体育の授業を無邪気にも抜け出したという破天荒ぶりを発揮した咎により、進路指導中である。息をするように規則を破る彼は、ありとあらゆる講師陣から問題視されていた。生まれながらのルール嫌いであり、ルールを破るということそれそのものが、彼の存在意義であるとも言えた。

そのような彼は、なぜだか彼方とだけは波長が合う。けれどもこれは、幼少からの付き合いがそうさせているだけなのかもしれないが。

「別に先に帰ってもいいんだけどねぇ」

一人そう呟く。

窓から風が吹き抜け、本の頁がぱらぱらと楽しげにめくられた。

そしてその次には、ガラッと扉の開く音がした。

さてさて、帰るか、と彼方は自身のトートバックに本をササとしまう。しまわれるその瞬間、その本の『ハワードの冒険』というタイトルが見えた。彼方は 「おいおい、待ったぞ」と声をかけながら、さぞへこんでいるであろう、その顔を見ようとしたのだが、戸の前に立つその人を見るなりその口をはっと閉ざした。

扉の前に立つその人は彼方が待っていた親友ではなかったのだ。

艶めく茶髪はポニーテールに結われ、白い肌は透きとおるようにきよらか。そして細い眉に、茶色がかかった瞳、つんと高い鼻にかわいげな紅い唇。白い玉肌とは相反の黒いスポーツウェアが、清涼感のある、彼女の白さ美しさを鮮明にしている……。

彼女の名は菊屋千明である。

それにしても、その端麗な顔立ちはどこか、浮世離れしている。

この学園で「聖上学園四美人」などというような呼称が、今年の入学式より数週間経ったあたりからそこかしこで使用され始めた。

学校に一人いるかいないかくらいの美貌を持つ女性が、一年四組には四人もしっかりと揃っていたのだから、これはもう一つの事件だった。学内でも話題の源となっていた彼女たちだが、その話題は園内に留まることはなく、彼女たちの写真や発言、身につけたファッションがととめどなく、ネットの無限の海に拡散されていった。

彼女たちは今や学園の顔であり、そして先端だった。華やかなる「四美人」たちは互いに親友であり、その四という万能で完璧な数字のもとに力強く結ばれていたのだ。

そして四美人の一人、菊谷千明は女子バスケットボール部のエースでもあり、勉強もそこそこできるのだが、何よりも、その四美人のメンバー中ではもっとも人当たりが良く、「なんてかわいらしい」という印象を、大人も含めた数多の人に与え、振りまいていた。

そしてそのような彼女が見初め、恋し、早々とボーイフレンドにしたのは、この大路彼方だったのだ。

どうやら、入学式でその顔を一目見たときから頭に何かがビビッと舞い降りたらしい。その一週間後に S N Sで愛の告白をし、それはみごと実ったというわけである。

自分に溢れるほどの自信がある千明のことなのだから、フラれるなどという筋書きはのっけから頭には存在しなかったらしく、また事実としてもそのような事態はなかったのである。

街ゆく人のほとんどが振り返るほどの美人であることを常日頃から自覚している彼女にとって、失恋という物語の展開を想定するということそのものは、ナンセンスというよりも、その前に、その思考回路が脳内に存在していなかったのである。

一年四組最初のカップルはそのようにしてあっさりと誕生したのである。

そして、梅雨の六月になっても、彼女の彼方への熱は冷めていない。このように、部活をこっそりと抜け出しては、鏡のように美しいその顔を見に来ているのだ。

「やっほ、彼方」と明るく千明は言って、サッと手を振った。

「千明……、お前また部活サボって来たのかよ」

と半ば呆れたように彼方。

「ふふ、まぁな」

千明は、彼方の席の前の椅子に後ろ向きに腰掛け、悪戯っぽく微笑みかける。

その後、彼女は猫のようにグデっと机に突っ伏し、顔をくっと上げた後は、前方の彼方のひとみを、ジッとみつめる。

「明人待っとったんやろ」

何でもお見通し、といったように千明。

「まーね」と答えた彼方も席に深く腰掛けなおした。

「でもそれにしても、アホやんなぁ、体育の授業、途中で抜け出すなんて。何考えとんやろ」

千明は莫迦にするかのようにククと笑っている。

「あいつは確かにアホでバカだけど、そういうお前も部活を抜け出してるだろ?」とたしなめるように、彼女を見ながら彼方も言う。

「はは、確かに。でも体育抜け出すんは流石にやばいやろー」

未だホットなこの珍事にケラケラと千明は笑う。

「部活サボったりして先輩とかに怒られないのか?」と彼方が心配そうに言うと、

「まぁ、ウチはちょっと特別やから」と得意げに笑いながら千明が言う。

千明が叱責されるようなことはないのだ。つまり、要領がいいので、例え規則を破ったとしてもバレないし、バレてもその可愛さ、更には「出している結果」そのものが責める者を黙らせる。それはつまり、全くそんなことをするつもりはないのだが、浮気をしてもバレないし、バレたとしても彼女の持つ知恵をフル動員し、やはり許されるということでもあった。もちろん、今の彼女に浮気などという裏切り行為をするつもりは微塵もないのだが。

それにしてもそのような理由から、千明には、自分を中心に地球が回っているのではないかと思うことが、それもおおよそ冗談ではなく、ままあったのだ。

「ああさては千明、調子に乗ってるんだな」

彼方が笑いながら指摘する。

それから二人して同時に、クスッと微笑む。

そのようすはまるで二人の間を幸福そのものが自由に躍動し、行き来しているようにも見える。

彼方は窓の外を覗きながら、前髪を撫でつけている。そのような仕草に、千明は「まだ二人でいることに慣れていないのだろうか」と思い、少し微笑む。

「何笑ってんだよ」

意味不明な千明の微笑に彼方が眉をひそめて問いかける。

「何でもない何でもない」

と千明が微笑む。

そのような視線をしばらくは見つめ返していた彼方だったが、やがてグラウンドでコートの外に出そうになっているボールを必死に追う一人のサッカー部員を、呆然と、見つめはじめた。

「彼方も男バスに入ってたら、わたしも部活動サボったりしないのにな」

彼女はまるで映画のセリフか何かのようにそう言って、訴えかけるように彼方のほうを見つめた。彼女はまさに、決まったと思った。彼女の脳内には、恋愛映画のひとシーンが思い浮かんでいたが、ヒロインだけは自分の顔だった。

目を細めてグラウンドを眺めていた彼方だったが、千明のほうを向き直り、彼女の美しいその顔と目を合わせる。それから、

「おれも入りたかったんだよ?」

と言って、明るくクスッと笑った。

彼方は特に運動が苦手だというわけでもないし、特別、嫌いだというわけでもない。

ことバスケットボールに関しては小学生のときから、暇さえあれば誰か相手を見つけては、ゲームの中で妙技を競ったり、まだ誰にもできないようなハンドリングを披露して、自分の能力ありのままに発散させるように遊戯をやってみせていたのである。

ポイントガードというポジションを務めていた中学生時代は、チームのエースであり、キャプテンも務めていた。コートの上は彼の独壇場であって、まるで彼一人がスポットライトを浴びているかのように、周囲は彼を注目していたのだ。

変幻自在のボールさばきから、宙に投げられたボールがリングをくぐるその瞬間までが、尊敬の眼差しで見つめられていたのだ。

けれども不幸なことは何の前触れもなしに訪れたのである。ノックもせずに。というよりむしろ、その恐ろしいものは、元より、部屋の片隅に息を押し殺して忍び込んでいたようだった。

彼の選手生命は中学時代、ある日、急に絶たれたのである。

「あぁ、それは本当に可愛そうやんなァ」

千明がうんうん本当の本当にその気持ちが分かると頷く。

気胸という病。ある日突然、胸にポッカリと穴が空いたのだ。

一年前の部活動の最中、それは起こった。

傾く日が差す放課後の体育館。バスケットシューズがキュッキュッとフローリングを蹴る音が聞こえている。そして、活気のある掛け声、こぼれる汗、ドリブルの音とリングをくぐるボール、それが再びコートの中に落ち、バウンドする。

そのようないつもの部活動の途中、ドスッという鈍い音が鳴り響く。

なんだなんだと集まったみなが見たのは、胸を押さえながら倒れたその一人の少年が過呼吸状態でもがき、ひどく苦しむ姿だった。

あわてて救急車が呼ばれ、その少年、大路彼方はすぐに都内の大病院に搬送される。その先でやっと症状が治るや、彼方は一ヶ月と少しの入院が必要だと、医者に宣告される。

「えっ?」と彼方は胸の奥に痛みを未だに感じながらも、衝撃を受けた。差し迫っている試合に出られなかったらどうしよう、と焦りを覚えていたのだ。

そのような彼に、老齢白髪の医師はさも同情するような口ぶりで、もっと残酷な事実を告げた。

「激しいスポーツ、すなわちバスケットボールのようなものは病気の再発を招きかねないので、金輪際、禁止としてくださいな」

そのようなことを専門用語という雅語を交えながら言っていたように思う。

それを聞き、彼方はただただ目を見開いた。そのまま淡々と話し続けるその人を、この世にあらざる奇妙な生物でも見つめるように見つめ、固まっていた。

そしてその夜、真っ暗な病院の一室でひとり、涙の流れるままに、溢れでる悲しみを感じていた。

そのときからどうやら、彼の心にもぽっかりと穴が空いたようなのだ。

「まあいいのさ。できることをおれはやっていくから」

そうお気楽に彼方は言って、大きく伸びをしつつ、欠伸を手で覆った。

「そうそうー」

千明も明るく笑って頷く。

それから二人は教室の窓辺で談笑をしながら、千明が何よりも楽しみとしている週末の大阪デートのスケジュールを決めていた。北の辺りでショッピングをしようか、などと話していた。千明は、あの透き通るように白い綺麗な空間に、楽しげに並べてある商品を眺めるのが大好きなのだ。

容姿端麗な二人はまるでカップルのお手本のようだ。

事実、彼らは聖上学園大勢の憧れの対象であり、誰もが彼らのような高校生活・青春を送りたいと願っていた。一年四組では、青春モノのドラマの撮影現場をも覗く眼差しでその二人は見つめられていた。

「前言っていた店には絶対行こな」

「ああ、うん」

「あそこのブランドで全部揃えたいねん」

「ああ、うん」

「似合うと思うやろ?」

「ああ、うん、もちろん」

そして千明は話しながら、お気に入りの服を着た自分と何よりも自慢の彼氏である彼方がその横を手を取り合って歩く様子を幸せそうに夢想していたそのときだった。

ガラッと扉が開く。二人とも揃って、その方を見つめた。

今度こそ、彼だった。

彼方が待っていた、妙楽明人その人だった。

くるりとカールした髪は粋な金色であり、耳には赤いピアスがきらり輝いている。シャツのボタンを全開で、中からは黒地に赤で文字が大きくプリントされたシャツを覗かせている。

近年、比較的自由になった聖上学園の風紀面だが、それをこのように余すことなく活かしているのは、いや、少なからずひょっこりとはみ出してしまっているのは、彼だけだ。

「へいへいへい!」

明るく手を振りながら、ずかずかと明人は教室の窓辺の彼方たちがいる方へと歩みよる。明人は髪の先を弄びながら、「まったく、悪い子ちゃんには手を焼きますなあ」などと言っていた。

千明は、明人が何を言っているのかよく分からないと思ったのに加え、何よりも二人の空間の邪魔をされるのが嫌だと思ったのだし、さらに元より、小生意気で、いささか個性的すぎる明人のことを、控えめに言って、そこまで好きではなかった。

「おい明人、遅かったな。お説教は楽しかったか?」彼方はにやりと笑みをこぼしながら、そう言う。

彼方の問いに明人は笑いながら答える。

「説教? 君は一体……。あぁ、そうか! 僕は確か、説教を受けていたんだった。説教を受けるときの常として心身離脱をしていたのだから忘れていたよ、いや、まったく!」

千明にはこの人はもはや、説教とかそういう類のことでは解決しない何かを抱えているのではないだろうかというような考えが、頭をよぎっていた。その明人が、彼女のほうを見つめて、

「あれま、キークヤさん、じゃないですか! ということは、ごめんごめん。僕はお邪魔の虫だったねえ。ごめんね、まったく、本当に、心から! 貴重な青春のフィルムに入ってしまったノイズだねえ、まるで。いささか、ノスタルジックなフィルムになってしまったんじゃないかなあ! はっはっは」と陽気に笑った。

彼方が何か口を開けかけたが、先に千明が微笑をたたえながら、

「いやいや、いいねんで。明人くんも来たことやし、うちもそろそろ部活行くわ」

「無理するなよ、おい! 僕はさ、廊下にでも一人ぽつねんと、突っ立っているからさあ! 確か水を入れるバケツが確かそこらへんにあったはずだし。水は近くのトイレで入れたらいいのだしねえ!」

明人はそう言いながら、ニコニコと笑って近くの机に座り、あぐらをかいた後、天井を見上げた。

「いや、でもそろそろ時間やばいし。先輩も怒るし。わけわからんし。悪いこと尽くめやから、うん、もう行くわ」

千明は自分で頷きながらそう言った。

「え、あ、うん」二人の会話がどこか、良くない方向へと向かってないだろうかと注意して聞いていた彼方が答える。

「じゃ、また明日会おな!」

千明は明るく彼方たちにバイバイと手を振る。

彼方は髪を撫でつけながら、「うん、また明日学校で」と言い、明人は「明日という日が果たして、無事に来るならねえ!」と言い、彼方はそれに対して突っ込んで、千明はハハハと笑いながら教室を出て行った。

その様子を二人して見届けた後、彼方の方を向き直った明人が、「実際彼女、僕のことをどう思っているんだろうね。もしかして嫌われているのかなあ、だとすると僕、悲しいねえ」と千明の出て行った扉をじっと見つめていた。

けれどもやがて、その扉をめがけて走った。やがて、扉から出て行き、 その様子を、彼方は目を丸くして見つめていた。やがて教室の後ろ側にある反対の扉から出て来て、満足そうに笑っていた。

明人には授業をサボった懲罰として、反省文という課題が課せられたようであり、そのことを「僕は作家になんてなるつもりはないんだ」などとブツブツと学園を出てから文句を言っていた明人だったが、ふと黙り、「やらない」と呟いたのを境として、黙々と二人は帰った。

二人が静寂になることによって、木の葉のささめきや、往来する車両のエンジン音が大きくなる。

「今日はいつになく静かだな」

彼方がそう言う。

実際、明人は大体が騒がしい。だから、このように静かに黙りながら歩いているという今の状態は、大変珍しいのだ。

「そういう君はもともと静かじゃないか。たまに、一人で帰っているのだろうかと思って歌を歌っちゃたときなんかは実に、恥ずかしいね」

明人が横目で彼方を見つつそう言った。彼方は「明人が恥ずかしいと思うことなどあるのだろうか」と疑問に思いつつも、「そうかい」と言い、頭をさすりながら力なく笑った。

「ズバリ」明人が彼方の方を見て、「頭が痛いんだろ。今日はずっと一面くもり空の曇天デイだからね」と頷きながら言った。

そう言われて、しばらく明人のほうを見ていた彼方だったが、「ご名答」とだけ短く返事をした。そして目を細めて、どんよりと漂う灰色の、まるで鮮やかさの欠けた空を見上げた。

千明と話すときは楽しそうに取り繕っていた彼だが、悩ましい頭の痛みにここ最近、ずっと支配されているのだ。

今日は風が少しだけ強く吹いている。

木の葉を巻き上げて吹き抜ける風が、二人の髪を乱し始める。

彼方は、ふと明人のほうを見つめた。そして、少しだけ驚いた。それは明人が、まるで彼方の今の心情を鏡に写したように、同じような何かに悩んでいるかのような、むずかしい表情をしていたからだ。 むずかしい顔? あの明人が、悩ましげなむずかしい顔?

彼方は、そもそも明人にそのような顔ができたという事実に驚きながらも、少し聞いてみることにした。

「なぁ、明人。もしかしてお前も頭痛とか持ってるの? それとも眉間で虫か何かを潰そうとしているの?」

そう彼方が(エスプリをきかせて)聞いたのにも関わらず、明人は自分の影をじっと見つめていた。彼方はくだらない冗談も交え言ったので、無視されると少しだけ恥ずかしい思いをする。明人の金色の髪はゆらゆらと揺れている。アスファルトに写されたその影もまた、ゆらゆらと揺れており、踊るようだった。

「ん? えっと、え?」それから数秒後、明人が空白を埋め合わせるように聞き返した。みどり児のように、素朴な顔をしている。

「おいおい、聞いてなかったのか?」と彼方が呆れたように言う。

明人は話をよく聞きそびれる。集中力というものがまるでないのだ。仕方なく、彼方がもう一度先ほどの質問を繰り返した。

「ああ、めんごめんご。頭痛ばなしね」

明人はけらけらと笑っている。

「ないね、うん。頭痛は、ないよ」と陽気にそう言う。

「じゃあ他に、何か悩みごとでもあるのか?」

「はは、なんだい? 僕をおもんぱかってくれているのかい? 彼方くん、どうして、ずいぶんと優しいところがあるじゃないか」

「なんでおれがお前の心配なんかするんだよ」

「はっはー、またまたあ。まあ、それにしても相棒よ」明人が空を仰ぎ見ながら少し間をあけ、

「悩みごとのない人なんているのかい? なんていったって、悩みのない人だってやっぱり、悩んでいるかもしれないじゃないか。どうして僕には悩みがないんだろう、なんてね」

二人は笑った。彼方はくだらな過ぎてだったのだが、それにも増して、明人はまったく、何を考えているのか分からないと思った。

高校生になって初めてのテストで、学年最低点数を叩き出した明人ではあるが、小学校のときには常にトップクラスの成績を収めていたことを彼方はまざまざと覚えている。この落差はいったい、何なのだろう。

つねづね、くだらない冗談を言いながら作曲していた『魔笛』の作曲者のごとく、表には出てこない別の人格が心の奥で別のことを思考しているのだろうか?

ケムにまくような言いかただったのは、明人にも人には言えないような悩みが何かあるということなのだろうか?

彼方は明人の話の続きを待ったが、彼もそれ以上は話すつもりはないらしく、「でもやっぱり悩んでいても仕方がないんだからさ」とだけ軽く言い放った後はシューベルトを鼻歌で唄っていた。

明人が一体何を悩んでいるのか、彼方はひどく興味を持った。そのことについて尋ねようかと思ったが、それと同時にもう一つのあることが頭に浮かび上がってきた。

悩みごと。そう。今の彼方にもまた、心の中に秘めている悩みごとのようなものがあるのだ。

「いっそのこと、これを話してしまおうか」

と、彼方は歩きながら、自分の足の先を見つめながらそう思う。

こんな明人だが、彼方にとっては彼は一番の親友だ。小学校のときからもうずっと。

小学六年生の時期と中学時代全てを東京で過ごしていた彼方だったが、その間も彼とは絶えることなく連絡を取り続けてきた。例によって、中身のない、下らないやり取りだったが、それでもそれ以上の何かが、確かに往来していたのである。

聖上学園に高校から入学したのは彼がいたからだといっても、過言ではない。小学生時代に二人は、二人一緒にいることによって空飛ぶ鳥も落とす勢いを見せており、何でもできるとのぼせ上がっていた。

けれども一方で、今から話そうとする話はいささか変わった話であり、それでいて突拍子もない話なのだ。

頭がおかしくなったと思われる可能性も充分ある。

けれどもこんなことを言うのも何だが、一方で、彼方からすると明人は相当の変わり者であり、それは、この先もしかしたらこれ以上、変わり者の人に出会うことはないかもしれないと思えるほどだった。

だから特に変人扱いされても気にはならない。変わっている人に変わっていると言われたところで一周してもはや、正常だといえるかもしれない。つまり、躊躇う理由はない。

そう思った彼は遂に話すことにしたのだ。奇異で奇妙な、夢の話を。