浮いている。

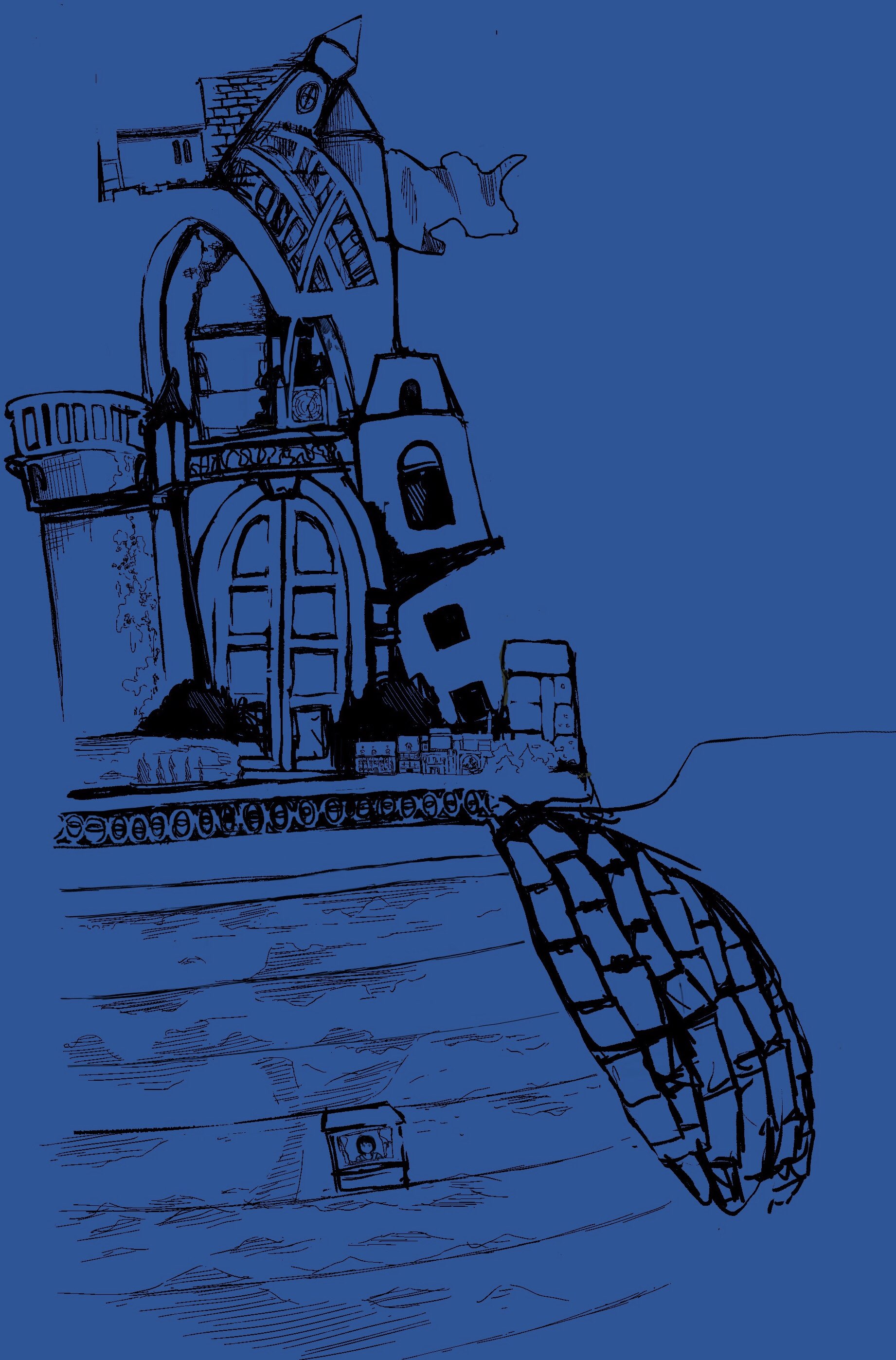

一隻の船が空高く浮かんでおり、青々と陽気な海の上を滑るようにして進んでいる。

それは広大な空の、遥かその先を目指して進んでいた。散り散りになってしまった神秘を求めて。海の秘密と魔法の正体を求めて。

そしてその船の最下層部にある、もっとも小さな窓から顔をのぞかせている一人の少女がいる。

彼女の名前は森本文歌という。

キノコのような形の黒い短髪に、お気に入りの緑のワンピースを着ており、そして輝く栗色の瞳をたずさえている。

窓からつぎつぎに流れていく外の景色を眺め、休息をしていたところだ。

ギャレーで乗組員に振る舞う料理を、ただいま作りきったところであり、どうやらそのせいでもうへとへとらしい。けれども頭は依然として働いているらしく、広大に横たわる海を見つめては、その奥底には一体何があるのやら、と想像をむくむくと膨らませていたところだ。

「深い青色やなァ」

遠くに広がる紺碧の海に魅せられて、一人つぶやく。どこまでも続いている波の模様は、踊るように往来している。まるで一心同体。ゆらゆらと楽しげにゆれている。

一定のリズムで、まるで誘うように踊る波。何かを伝えるかのように立ち現れる、一瞬一瞬の図形。それらは次第に、彼女の気分まで飲み込んでいくような気がする。その波の舞踊に目が奪われそうになっていたそのとき——

ザバァン

——と、音までは聞こえないが、確かに、海面上でそのように水飛沫があがったのだ。それは遥か南の方角で起こった。そのきらきらした輝きを、彼女は身を乗り出して見つめる。

その水飛沫の上がりようといったら、海の底で小規模な噴火でも起こったかのようだった。それでいて、まるで長い眠りから目がさめるような、夜空に打ち上がるよ花火のような、あるいは花咲くような、そんな突出だった。

何が起こったのだろう、と文歌が目を凝らして見つめると、

「やや、鯨や!」

辛うじて、黒く巨大な、それでいて岩のようにゴツゴツとした尾びれが海の表面上からゆるりと姿を消すようすを見つめた。一瞬のことだったが、それは確かに鯨の尾びれだった。そして彼女の眸はきらきらと、満天の星たちのように輝くのだ。

「運がええなァ」

まだ水面がわずかに、その部分だけ不規則に揺れていた。当の鯨は、もうすっかりと姿を潜めてしまっている。

偶然の幸運に浸りながら、さきほど淹れた紅茶を少し飲んだ。柑橘系の芳醇な香りが文歌の鼻腔を吹き抜ける風。

遠くの海の彼方を見つめている。

「おーい、フミカ! この船一番の暇人さん!」

後方から聞こえた快活なその声に、文歌はくるっと振り向く。

彼女の後ろには、一人の少年が立っていた。文歌と同じくらいの年齢、つまり十五歳くらいの彼は、クシャクシャな金髪に、ガラス玉のようなブルーの瞳だ。シャツに黒い革のチョッキ、ジーンズ、首からかけている大きな赤いゴーグルは摩耗しているが、それがどうして、良い味を出している。

そしてにっこりと自信に溢れた満面の笑みだ。

「おぉ、ハワード!」

彼こそはこの空飛ぶ船の船長、その人だった。

地図の作成を目的として、航海を続けている冒険好きのその少年は、人知れぬ島の霧をはらいのけて、暗闇の洞窟を明かりで照らす。恐ろしい未知の地に乗り込んで、そこから明晰な光り輝く知をえっせえっせと運び出すのだ。

その性格上好奇心は人一倍、旺盛なのだが、そのような尽きない興味があればこそ、旅路が単調になると、どうしても退屈になってしまうようだ。

「どうしてこう、海路とは退屈なのだろうねえ。見上げればどこまでも空、空、空! 見下ろせばどこまでも海、海、海! 笑ってしまうほどおんなじさ。ともあれとりあえず、フミカの故郷の話でもマストで聞こうかな。 僕、そこの話どこかで聞いたことがある気がするんだけれど、それがどうしても思い出せそうで思い出せないんだ」

「マストまで上がらんでも、話ならここですればいいやん」

「でもここは日が当たらない。つまり有り体に言えば、何も育たないのさ」

ハワードがまた、支離滅裂な理論を、さも正しい、万有引力の法則でも語るようにして言っている。

「やけど……」

文歌が心配そうに厨房の方を振り返る。もうすぐ、食べ終わった食器を洗って、その後の今度は夕食の下ごしらえをしなければいけない。不幸なことに、やること、やらなければいけないこと、やっといた方がいいこと、その他てんこ盛りだ。

一緒に働くギャレーのおばちゃんたちはやいやいと騒がしく、ちょっと怖い。だからこそ、こうやって少し距離をおいて休息しているのだ。

「ま、そんなものは実際、どうでもいいから。僕は船長だぞ! 船長!」

文歌の心配などつゆほども知らぬハワードに、ぐっと手を引っ張られる。彼の瞳がきらめく。ああ、こうなってしまったら、文歌にはもう断ることはできない。

「わかったわァ」文歌は諦めて、彼について行くことにした。

一番下のフロアから階段やはしごをつたって、上へ上へと登って行く。

船は大きくて複雑だから、文歌にはまるで迷路の中を歩いているように思えてくる。けれども、そのような船内をタタタタ、と軽快にハワードが進んでいく。まるで彼にはこの複雑な船内の地図がカンペキに頭の中にあるようだ。その後を文歌が急いで追いかける。

表までの道のりは暗く、 翳が揺らいでいる。

文歌は暗闇が嫌いだった。

小学校を卒業するまでは、とても夜一人でトイレに行くことすらできないほどには嫌いだった。そのむかしはよく、お母さんに手をつないでもらって、恐ろしげなあの廊下をいっしょに歩いてもらったものだった。

不気味な夜の暗さ。

それは文歌の頭の中で目をギョロつかせた悪魔にもなったし、薄気味悪く笑う妖怪変化にもすがたかたちを変えた。

けれども、暗闇の中に潜むものの正体が一体何なのか知りたい、という好奇心も文歌の心の中に芽生えていた。

みんなが寝静まるとき、家を囲む山々の植物はするすると広がりあたりを侵食していく。家の外側までもう何かが、近づいてきている。

「まずいぞ、取り囲まれた!」

みんなが悠々と寝ている中、文歌だけがぱっちりと目を開けて、それを感じている。

「外にいるのは一体何なのだろう」

その正体を見てみたい。

「怖いけれど、怖いけれど」

そのようによく子供のころ考えたものだ。

微かに揺れる金色の髪を追いかけて、梯子をのぼりゆく。遠くに騒がしいボイラーの音が聞こえていた。ハワードはすいすいすいと登っている。その後を文歌がえっせえっせと追いかける。まさにそのときだった。

——と、高い音が静けさを破って鳴り響いた。どうやら、ハワードのズボンのポケットから何かが滑り落ち、床下にぶつかって跳ねて転がったらしい。

——と、高い音が静けさを破って鳴り響いた。どうやら、ハワードのズボンのポケットから何かが滑り落ち、床下にぶつかって跳ねて転がったらしい。

「あれ、なんか落ちたよ! ビー玉?」

と文歌があわててハワードにおしえる。

確かにそれはビー玉くらいの大きさだった。けれども、それはひとりでに蒼い光を放っている。ふしぎな淡い光だ。

二メートルほど下の床へと落下し、ころころと転がっていく。

「あ、うちが取ってくるわ」

それを見てすぐさまそう言った文歌に対して、

「いいよいいよ。あとで、帰りに拾っとくからさ」

とハワードはやや面倒くさそうにそう言って、再び上へと向かおうとする。

「いやいや、取ってくるわ」

そう言うなり文歌は梯子を飛び降りて、逃げるようにして転がるその玉を、夢中で追いかけた。やることなすことが大雑把なハワードとは違って、小さいことが放っておけないのだ。

けれども船が傾いているせいなのか、文歌の追うその玉の転がる速度はどんどんと加速していく。それを躓きそうになりながらも待って、待ってと追いかける。けれども、

トン

「あぁ」

階段から下の階まで転がりながら落ちてしまった。

一筋の光がすらっと暗闇にのまれてきえてゆくのをみとめた。

ひととき、文歌は躊躇った。はっと、いきをのむ。

けれどもやがては、文歌もめげずに追いかける。自ら、真っ暗闇の中に飛び込んでいった。後ろからハワードの急ぐと危ないよ、と注意する声が聞こえる。けれども、そのときにはもう文歌の身体も暗闇にのまれていた。

文歌は手すりに掴まりながらも、螺旋階段を急いで降りていた。

「こんな階段あったっけな」

そんなことを考えながら必死でくるくると回り降り、落ちてゆくその玉を追いかける。しかし、いくら降りたところで下の階へと一向に辿り着かない。延々とその階段が続いていたのだ。

「なっがいなァ」

それはもう、不安になるような長さだった。

依然として、あたりは真っ暗でよく見えない。その中を手すりを持ちながらいそいそと下降する。

やがて三分、いやもっと経ったかもしれない。もう引き返そうかと思いはじめたそのとき、下フロアへとようやく辿りついた。文歌の足が、地に触れる。

そして辺りを見渡した。

文歌はありえへん、と思った。

そこは暗い廊下だった。どこまでも続く長い長い廊下だったのだ。

船内にこんなところがあっただろうか、と思う。ときに魔法によって変化をしてしまうような船の内部構造を、完全に知り尽くしているわけではないが、このような奇妙な空間に少し違和感を覚えた。

そして薄闇の奥をじっと眺めると、何かが薄っすらぼんやりとひかり輝いていることが分かった。

——と、高い音が静けさを破って鳴り響いた。どうやら、ハワードのズボンのポケットから何かが滑り落ち、床下にぶつかって跳ねて転がったらしい。

——と、高い音が静けさを破って鳴り響いた。どうやら、ハワードのズボンのポケットから何かが滑り落ち、床下にぶつかって跳ねて転がったらしい。

「あれ、なんか落ちたよ! ビー玉?」

と文歌があわててハワードにおしえる。

確かにそれはビー玉くらいの大きさだった。けれども、それはひとりでに蒼い光を放っている。ふしぎな淡い光だ。

二メートルほど下の床へと落下し、ころころと転がっていく。

「あ、うちが取ってくるわ」

それを見てすぐさまそう言った文歌に対して、

「いいよいいよ。あとで、帰りに拾っとくからさ」

とハワードはやや面倒くさそうにそう言って、再び上へと向かおうとする。

「いやいや、取ってくるわ」

そう言うなり文歌は梯子を飛び降りて、逃げるようにして転がるその玉を、夢中で追いかけた。やることなすことが大雑把なハワードとは違って、小さいことが放っておけないのだ。

けれども船が傾いているせいなのか、文歌の追うその玉の転がる速度はどんどんと加速していく。それを躓きそうになりながらも待って、待ってと追いかける。けれども、

トン

トン

トン

「あぁ」

階段から下の階まで転がりながら落ちてしまった。

一筋の光がすらっと暗闇にのまれてきえてゆくのをみとめた。

ひととき、文歌は躊躇った。はっと、いきをのむ。

けれどもやがては、文歌もめげずに追いかける。自ら、真っ暗闇の中に飛び込んでいった。後ろからハワードの急ぐと危ないよ、と注意する声が聞こえる。けれども、そのときにはもう文歌の身体も暗闇にのまれていた。

文歌は手すりに掴まりながらも、螺旋階段を急いで降りていた。

「こんな階段あったっけな」

そんなことを考えながら必死でくるくると回り降り、落ちてゆくその玉を追いかける。しかし、いくら降りたところで下の階へと一向に辿り着かない。延々とその階段が続いていたのだ。

「なっがいなァ」

それはもう、不安になるような長さだった。

依然として、あたりは真っ暗でよく見えない。その中を手すりを持ちながらいそいそと下降する。

やがて三分、いやもっと経ったかもしれない。もう引き返そうかと思いはじめたそのとき、下フロアへとようやく辿りついた。文歌の足が、地に触れる。

そして辺りを見渡した。

文歌はありえへん、と思った。

そこは暗い廊下だった。どこまでも続く長い長い廊下だったのだ。

船内にこんなところがあっただろうか、と思う。ときに魔法によって変化をしてしまうような船の内部構造を、完全に知り尽くしているわけではないが、このような奇妙な空間に少し違和感を覚えた。

そして薄闇の奥をじっと眺めると、何かが薄っすらぼんやりとひかり輝いていることが分かった。

「明かりってことは人がいるんかな」

またあの長い螺旋階段で上に戻るのも気が引けたということもあり、文歌はその先を進んでみることにした。

しかし、てくてくと歩く文歌は気づいていない。その間、螺旋階段はするするとその姿を消してしまっていることに。

先ほどまで追いかけていた光り輝く玉のことはもう文歌の頭の中にはない。

文歌はとりあえず、この暗くよくわからない場所から少しでもいいから早く出たい、という思いに支配されていたのだ。

前方の光差す方へと突き進む。

「ハワード?」

自身の声の残響が廊下に反響する。そのようななか、文歌はなんだか余計、不安になった。

こんなとき、あのハワードがいてくれたらどれだけ心強いだろうか、などと思っている。

はっと、後ろを振り返る。

無論、そこには誰もいない。ただ闇が漂っている、それだけ。

後は、走る。つまり、走る。わずかな明かり、灯台を目指して一直線に走るのだ。

走り方が変だと昔に指摘されたことがあったな、とどうでもいい妙なことを思いだす。

進むにつれてその薄明かりの正体は、扉の隙間から漏れた光だと分かった。

「扉だ! 出られる!」

けれども確かに、扉に追いつきはしたが、それに取っ手はなかったので、勢いよく押すという力業に出た。

「あれ、開かん」

もう一度力を込めて押す。

扉は、何だか薄い金属板でできているようだった。とにかく立て付けが悪いらしい。押すたびにガタン、ガタンという。

「なんやこれ、なんやこれ」もう一度、両手で強く押すが、やっぱり開かない。

「なんやこれ!」

そのまま、扉にもたれかかった。はあはあ、と荒れた呼気を整える。すると――

ギギッと扉が一人でに開いた。

もたれていた文歌はバランスをわっと崩す。